IV. Therapeutische Ansätze in der Arbeit mit dementiell erkrankten alten

Menschen

Im nun folgenden Kapitel sollen ausgewählte therapeutische Ansätze in der Arbeit mit dementiell erkrankten alten

Menschen dargestellt und vor dem Hintergrund der entwickelten Prinzipien kritisch betrachtet werden. Es wird hierbei

der Begriff der Therapie gegenüber dem der Behandlung bevorzugt: letzterer drückt m.E. in negativer Weise eine

Verobjektivierung des zu Behandelnden aus. Therapie kann sowohl als kausale Heilung, aber auch in einem weiten

Verständnis in seiner ursprünglichen, aus dem Griechischen entlehnten Bedeutung, die ‘beistehen’, ‘helfen’

und auch ‘dienen’ meint, verstanden werden .

Grundsätzlich zu unterscheiden sind nichtmedikamentöse Ansätze verschiedenster Provenienz und medikamentöse

Ansätze. Letztere können eine kausale Therapie anstreben oder sich aber auf eine Symptomlinderung oder -beseitigung

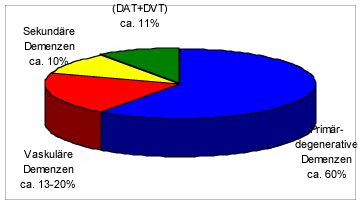

beziehen. Aus der Darstellung dementieller Syndrome geht bereits hervor, daß das zu wählende therapeutische

Vorgehen abhängig von der jeweils zugrundeliegenden Erkrankung ist bzw. davon bestimmt werden sollte.

1. Medikamentöse Therapie

Viele sekundäre Demenzen sind einer medizinisch-pharmakologischen Therapie zugänglich und zumindest teilweise

reversibel (vgl. Kap. II.3.6), wenn eine rechtzeitige und genaue Differentialdiagnose frühzeitige medizinische

(internistische oder neurologische) Maßnahmen ermöglicht.

Der größte Teil dementieller Erkrankungen ist allerdings nach heutigem Wissensstand nicht bzw. nur sehr

eingeschränkt medizinisch kausal zu therapieren. Neben medizinisch nicht oder aufgrund einer zu späten Diagnose

nicht mehr beeinflußbaren sekundären Demenzen sind dazu vor allem die sogenannten degenerativen Demenzen (als

die größte Untergruppe der primären Demenzen) zu zählen. Bei ihnen ist die Pathogenese (noch) nicht bekannt oder

aber trotz des Wissens um die Entstehung nicht medizinisch beeinflußbar . Es gibt zwar eine Reihe von Substanzen,

bei denen eine hirnleistungsfördernde Wirkung vermutet wird (z.B. Nootropika); allerdings zeigen sich positive

Effekte am ehesten in leichten Stadien, und es läßt sich z.B. bei der Demenz vom Alzheimer-Typ bestenfalls - so

Bruder - „eine Verschiebung der nach unten gerichteten Verlaufskurve der Hirnleistungsfähigkeit um etwa ein

Jahr erreichen“ . Auch Mielke und Kessler konstatieren bezüglich der Demenz vom Alzheimer-Typ: „Obwohl

erhebliche Fortschritte im Verständnis der Pathogenese der AD gemacht wurden, gibt es bis heute keine kausale

Behandlung mit dauerhaftem Erfolg im Sinne einer anhaltenden Besserung kognitiver Defizite. Das heißt man ist weit

von einer medikamentösen Behandlung entfernt, die den Krankheitsprozeß (...) aufhalten könnte. Auch eine Therapie,

die in die Pathogenese der Erkrankung eingreift, ist selbst hypothetisch nicht in Sicht, da die

Entstehungsmechanismen der AD noch nicht soweit aufgeklärt sind“ . Die medizinische Therapie der

Multi-Infarkt-Demenz (die zweithäufigste Demenz) ist ebenfalls begrenzt. Die M.I.D. ist bislang lediglich partiell

kausal therapierbar: ihre Progressionsrate kann z.B. bei optimaler Einstellung des Blutdrucks und Blutzuckers und

anderen Risikofaktoren verlangsamt, und die kognitiven Fähigkeiten können verbessert werden .

Die Bedeutung medizinisch-pharmakologischer Strategien liegt bei diesen dementiellen Erkrankungen vor allem in der

Therapie begleitender behandelbarer Erkrankungen, die den dementiellen Prozeß überlagern und verschlechtern

können, und in der Therapie psychischer Symptome. Inwiefern letzteres bei Betrachtung der damit in der Regel

verbundenen, oft nicht unbeträchtlichen Nebenwirkungen und vor dem Hintergrund eines umfassenden Verständnisses von

Demenz (wie in Kap. II.3.7 skizziert) sinnvoll ist, mag hier dahingestellt bleiben und muß in jedem Fall individuell

abgewogen werden.

Bruder weist allerdings darauf hin, daß trotz der nüchternen Feststellungen bezüglich einer kausalen oder den

Krankheitsprozeß entscheidend beeinflussenden Therapie „bei jedem Älteren mit einem nicht auszuräumenden

Verdacht einer beginnenden Demenz, insbesondere bei noch leichterer Ausprägung, ein medikamentöser

Behandlungsversuch erwogen werden [sollte]“ . Eine (zeitweise) medikamentöse Therapie ist seiner Meinung nach

beispielsweise durch zumindest potentielle Placebo-Effekte auf die Leistungsfähigkeit zu rechtfertigen. „Außerdem

ist nicht zu unterschätzen, daß selbstfinanzierte Nootropika zu einer Haltung der Aufmerksamkeit und des

fürsorglichen Umgangs mit der eigenen Person beitragen können, aus der im Sinne von autosuggestiven Kräften

möglicherweise positive Einflüsse auf Stimmung und geistige Frische ausgehen“ .

2. Nichtmedikamentöse Therapie

Bei dem Großteil dementieller Erkrankungen spielen, den begrenzten medizinischen Möglichkeiten entsprechend,

insbesondere nichtmedikamentöse Therapien eine wichtige Rolle. In den vergangenen Jahren ist eine immer weitere

Ausdifferenzierung diesbezüglicher therapeutischer Ansätze zu verzeichnen. Neben speziellen Interventionen

gewinnen allmählich auch allgemeine psychotherapeutische Verfahren an Bedeutung. Obwohl die von den verschiedenen

Therapieverfahren geforderten Fähigkeiten des Klienten (wie z.B. eine ausreichende Ich-Stärke, Motivation,

Fähigkeit zur Introspektion, Lernfähigkeit,...) beim dementiell Erkrankten nicht oder nur eingeschränkt vorhanden

sind bzw. immer mehr verlorengehen, beschäftigen sich doch zumindest einige Therapeuten zunehmend auch mit der

Gruppe dementiell erkrankter alter Menschen. Hierbei spielen vor allem psychodynamische Therapien,

Verhaltenstherapien und systemische Ansätze eine wichtige Rolle. Daneben findet auch der kunst- und

musiktherapeutische Umgang mit dieser Zielgruppe immer mehr Interesse . Als spezielle therapeutische Ansätze

für Menschen mit einer dementiellen Erkrankung oder auch für ‘Verwirrte’ etc. (die Zielgruppendefinitionen

differieren diesbezüglich) sind neben eher pflegerischen Konzepten (wie z.B. dem ‘Dortmunder Modell’ von

Göschel) vor allem kognitive Trainings und Gedächtnistrainings verschiedener Art, Selbst-Erhaltungs-Therapie,

Validation, Reminiszenztherapie, Milieu-therapie, Realitätsorientierungstraining und ‘Resolution Therapy’ als

die bekanntesten zu nennen .

2. 1 Begründung der Auswahl

Im folgenden möchte ich mich aufgrund des begrenzten Rahmens dieser Arbeit auf die Darstellung zweier Ansätze

beschränken. Darstellen möchte ich zum einen die Validation und zum anderen die Milieutherapie; letztere schließt

zudem eine Erläuterung des Realitätsorientierungstrainings, das sich als spezifische Form der Milieutherapie

verstehen läßt, mit ein. Diese Ansätze erscheinen mir aus verschiedenen Gründen darstellungswürdig.

So ist laut Müller nach Literaturanfragen in den USA und in Deutschland die Validation eines der prominentesten

Verfahren . In Deutschland zeigt sich insbesondere im Pflegebereich ein steigendes Interesse an diesem Ansatz, was

sich in einer zunehmenden Anwendungsverbreitung und einem entsprechendem Zulauf zu Fortbildungen und Vorträgen

äußert. Die Validation erscheint dabei vor allem aufgrund seines eigenwilligen, nicht unumstrittenen

Verständnisses von ‘Verwirrtheit’ bemerkenswert. Zudem stellt die Validation einen individuumsbezogenen, eher

psychotherapeutischen Ansatz dar. Damit wird dem Vorwurf von Cotrell und Schulz begegnet, nichtmedikamentöse

Ansätze bezögen sich meist lediglich auf sogenanntes Problemverhalten: „Interventions should be assessed not only

for their efficacy in altering problem behaviors but also for their potential impact on the recipient’s quality of

life“ .

Die Milieutherapie stellt demgegenüber einen umfassenden, umweltbezogenen Ansatz dar. Erfahrungsberichte aus

Modelleinrichtungen/-stationen beschreiben meist als Grundlage nicht isolierte Interventionen, sondern ein

milieutherapeutisches Gesamtkonzept. Besonders die spezifische Akzentuierung der Milieutherapie in Form des

Realitätsorientierungstrainings gilt als der klassische Ansatz in der Arbeit mit dementiell erkrankten Menschen

schlechthin. Seine Entwicklung - so Müller - „stellte in einer Zeit der Kustodialversorgung eine bahnbrechende

Innovation dar“ . Das Realitätsorientierungstraining gab den Anstoß für die Beschäftigung mit einer bis dato

vernachlässigten Gruppe. Insbesondere für diesen Ansatz läßt sich bis heute eine große Verbreitung in der Praxis

konstatieren. Ebenso wie die Validation ist auch das Realitätsorientierungstraining dabei nicht unumstritten.

2. 2 Validation

Die Validation ist ein individuums- und biographiebezogen arbeitender therapeutischer Ansatz, dem ein zunehmend

großes Interesse entgegengebracht wird. Validation wurde von der US-amerikanischen Sozialarbeiterin Naomi Feil Ende

der 60er/Anfang der 70er Jahre aus ihrer praktischen Tätigkeit in einem Altenheim heraus entwickelt. „Ich lernte

die Methode der Validation von den Menschen, mit denen ich arbeitete“ . Ausschlaggebend war das von ihr

festgestellte Fehlschlagen von Ansätzen wie der Realitätsorientierung und Remotivation bei ‘verwirrten’ alten

Menschen . „The residents did not respond to reality

orientation, remotivation or insight-oriented group therapy; instead they would withdraw, vegetate and become

increasingly hostile when confronted with present reality“ .

Ihr Ansatz der Validation (zunächst als ‘Fantasy Therapy’ bezeichnet) betont das Einlassen auf phantasievolle

und nicht vom logischen Denken geleitete Gefühlsinhalte der ‘verwirrten’ alten Menschen . Kommunikation und ‘Verstehen’

sind zentrale Bestandteile der Validation. „Validation

therapy emphasizes communication with confused elderly people in whatever reality they are in, even though this may

not correspond with our ‘here and now’ reality“ . Jemanden zu validieren bedeutet, an seinen

Gefühlen teilzunehmen, sie anzuerkennen und als wahr zu bestätigen. Grundlegend ist dabei die Annahme der

Einzigartigkeit, Individualität und Würde des ‘verwirrten’ alten Menschen.

Validation ist dabei nicht nur als ein pragmatischer aus der praktischen Arbeit entstandener Handlungsansatz zu

verstehen, sondern wird von Feil auch theoretisch untermauert. „Validation setzt sich aus allen drei Elementen

zusammen: Leitbild - Grundhaltung - Techniken. Eines allein, ohne die beiden anderen, ist nicht Validation. Erst die

Kombination aus allen drei macht die Validation von anderen Methoden unterscheidbar (...)“ . Der Validation liegen

vor allem Prinzipien, Haltungen und Techniken aus verschiedenen psychologischen ‘Schulen’ zugrunde, insbesondere

aus der psychoanalytischen und humanistischen Psychologie, wie die folgende Übersicht verdeutlicht .

A) Akzeptieren Sie Ihren Patienten, ohne ihn zu beurteilen (Carl Rogers).

B) Der Therapeut kann weder

Einsicht verschaffen noch das Verhalten ändern, wenn der Patient nicht bereit ist, sich zu ändern

oder nicht die kognitive Fähigkeit zur Einsicht besitzt (Sigmund Freud).

C) Verstehen Sie Ihren Patienten

als einzigartiges Individuum (Abraham Maslow).

D) Gefühle, die ausgedrückt und dann von einem vertrauten

Zuhörer bestätigt und validiert wurden, werden schwächer, ignorierte oder geleugnete Gefühle stärker. Aus einer

nicht beachteten Katze wird ein Tiger (C.G. Jung).

E) Jedes Lebensstadium hat seine spezifische Aufgabe,

die wir zu einem bestimmten Zeitpunkt unseres Lebens lösen müssen. Wir müssen danach streben, diese Aufgabe zu

erfüllen und dann zur nächsten schreiten (Erik Erikson).

F) Eine übergangene Aufgabe meldet sich in

einen späteren Stadium wieder (Erik Erikson).

G) Die Menschen streben nach Gleichgewicht (Homöostase)

(S. Zuckerman).

H) Wenn das Kurzzeitgedächtnis versagt, stellen sehr alte Menschen durch frühe

Erinnerungen das Gleichgewicht wieder her. Versagt der Gesichtssinn, sehen sie mit dem inneren Auge; versagt der

Gehörsinn, so hören sie Klänge aus der Vergangenheit (Wilder Penfield).

I) Frühe, gefestigte

Erinnerungen überleben bis ins hohe Alter (F.G. Schettler und G.S. Boyd).

J) Das Gehirn ist nicht der

einzige Verhaltensregulator im hohen Alter. Verhalten beruht auf einer Kombination von körperlichen, sozialen und

intrapsychischen Veränderungen, die im Laufe des Lebens stattfinden (Adrian Verwoerdt).

K) Autopsien

haben ergeben, daß sehr viele Menschen trotz ernster Beeinträchtigungen des Gehirns relativ orientiert bleiben

(Charles Wells).

L) Es gibt immer einen Grund für das Verhalten von desorientierten, sehr alten Menschen

(N. Feil).

M) Jeder Menschen ist wertvoll - wie desorientiert er auch sein mag (N. Feil).

Auch in Deutschland entsteht zunehmendes Interesse an diesem therapeutischen Konzept. Eine große Rolle spielt

hier allerdings auch die Diplom-Pädagogin Nicole Richard mit ihrem leicht differierenden Ansatz des ‘Integrativen

Validierenden Arbeitens’ .

Der folgenden Darstellung liegen vor allem Feils Ausführungen in ihrem Buch ‘Validation. Ein neuer Weg zum

Verständnis alter Menschen’ zugrunde .

2. 2. 1 Theoretische Grundlagen der Validation

Feil bezieht sich in ihrem Ansatz auf Eriksons Modell des menschlichen Lebenszyklus. Erikson postuliert in seinem

Modell acht zentrale universell vorprogrammierte Entwicklungsaufgaben oder Krisen, die das Individuum im Laufe

seines Lebens zu durchlaufen hat. Diese Krisen sind notwendige Wendepunkte in der subjektiven Entwicklung. Jedes

Lebensalter hat seine spezifische Aufgabe. Die erfolgreiche Bewältigung der vorherigen Lebensaufgabe ist zwar keine

notwendige Voraussetzung, um auf die nächsthöhere Stufe zu gelangen; sie erhöht aber die Wahrscheinlichkeit des

erfolgreichen Durchlaufens der späteren Stufe, d.h. ob bzw. wie die gerade anstehende Aufgabe bewältigt wird,

hängt davon ab, wie bisherige Aufgaben gelöst worden sind.

Für das höhere Alter postuliert Erikson das Stadium der ‘Integrität versus Verzweiflung’. Hier stellt sich

dem alten Menschen die Aufgabe, sein Leben zu resümieren und herauszufinden, wer man war und wo man steht.

Ich-Integrität wird erreicht, wenn das eigene Leben akzeptiert werden kann. „Ich mag mich selbst. Trotz meiner

unerfüllten Träume, meiner Fehler, meiner Verluste bin ich glücklich, geboren worden zu sein. Ich respektiere

mich; ich habe Integrität; ich kann Kompromisse eingehen. Ich kann akzeptieren, was ich bin, was ich war und nicht

war“ . Wenn eine solche Resümierung des eigenen Lebens nicht gelingt, weil frühere Aufgaben nicht (ganz)

gelöst wurden, entsteht Verzweiflung. „Gefühle, die ein Leben lang erfolgreich unterdrückt waren, werden in

ihrem Verließ stärker. Mit einer Last, die unerträglich wird, gehen wir ins hohe Alter“ .

An dieser Stelle fügt Feil ein neuntes Stadium hinzu. Sie verweist darauf, daß diese Stufe erst jetzt im Zuge

der gestiegenen und noch steigenden Lebenserwartung der Menschen beobachtbar wird. Die alten Menschen, die bis ins

hohe Alter unbewältigte Konflikte mit sich tragen, betreten ein letztes Stadium ‘Verarbeiten versus Vegetieren’

- dies sind die ‘verwirrten’ und ‘desorientierten’, hochaltrigen Menschen. „Diese sehr alten Menschen haben

mir allmählich gezeigt, daß man im hohen Alter noch eine andere Aufgabe erfüllen muß“ . In diesem Stadium

kehren die hochaltrigen Menschen, die keine Integrität erreicht haben und mit ihren ungelösten Konflikten ‘festsitzen’,

in die Vergangenheit zurück, um diese zu lösen. „Sie bereiten ihre letzte Reise vor. Sie mustern die schmutzige

Wäsche aus, die sich im Lagerhaus der Vergangenheit angesammelt hat“ . Dies ist kein bewußter Rückzug in die

Vergangenheit wie im Stadium der ‘Integrität versus Verzweiflung’, sondern wird als das menschliche Bedürfnis

beschrieben, in Frieden zu sterben. „Nach Feil haben wir in der Altersverwirrtheit von Menschen jemanden in der

letzten Phase seines Lebens vor uns, der auf einzigartige, ganz persönliche Weise Frieden machen will“ .

Der Rückzug aus der gegenwärtigen Realität in die innere Welt und Vergangenheit wird - so Feil - unterstützt

durch körperliche, aber auch soziale Verluste, die oft mit dem hohen Alter einhergehen. So verstärken sensorische

Beeinträchtigungen diesen Rückzug. Wenn die Außenwelt gedämpfter wahrgenommen wird oder trüber erscheint, kann

dies dazu führen, „mit dem inneren Ohr zu hören“ oder „mit dem inneren Auge [zu] sehen“ . Das Gehirn

kann durch kleine Schlaganfälle oder anderweitig geschädigt werden, was sich negativ auf das Kurzzeitgedächtnis

oder das Denkvermögen auswirken und so ebenfalls den Rückzug begünstigen kann. Auch mögliche soziale Verluste im

hohen Alter, die alte Menschen der sozialen Anregung und Stimulation berauben, können dazu beitragen: der Tod von

nahestehenden Bezugspersonen, Isolation und Einsamkeit, Rollenverluste, Identitätsverlust, Verlust der eigenen

Wohnung durch Institutionalisierung etc. „Die Außenwelt verschwimmt. Was draußen passiert, ist nicht mehr von

Bedeutung. Es gibt niemanden mehr, der sich um einen kümmert, niemanden, den man liebt; es gibt nichts zu tun“

.

Der Rückzug der ‘verwirrten’ alten Menschen aus der gegenwärtigen Realität hat nach Feil demnach wichtige

Funktionen der Verarbeitung und des Überlebens. Er dient der Bearbei-tung unbewältigter Konflikte aus früheren

Lebensphasen. Zudem wird der verlustreichen gegenwärtigen Realität dadurch entgangen. Diese kann anders nicht

gemeistert werden, da es den Betroffenen an einem flexiblen Verhaltensrepertoire fehlt. Da die Realität keine

Befriedigung der Bedürfnisse (z.B. danach, sich sicher und geliebt zu fühlen oder gebraucht zu werden und produktiv

zu sein) (mehr) bietet, stimulieren sich die ‘desorientierten’ alten Menschen durch ihre erhalten gebliebenen

Erinnerungen selbst: sie wiederbeleben Bilder, Klänge, Gerüche, Emotionen aus ihrer Vergangenheit. „Mit der

Weisheit menschlicher Erfahrung und Intuition kehren sie in die Vergangenheit zurück, um aufzuräumen und ihre

Grundbedürfnisse nach Liebe und Identität zu befriedigen“ .

Das letzte Stadium des ‘Verarbeitens versus Vegetierens’ unterteilt Feil weiter in vier Unterstadien der

Desorientierung bzw. „Phasen der Aufarbeitung“ . Diese werden bestimmt durch psychologische als auch

physische Charakteristika. „Jedes Stadium entspricht einem weiteren Rückzug aus der Realität (...)“ . Feil

weist darauf hin, sich nicht zu sehr auf diese Kategorien zu fixieren: „(...) manche Personen bewegen sich

innerhalb fünf Minuten von einem Stadium zum nächsten, im allgemeinen befinden sie sich aber die meiste Zeit in ein

und demselben“ .

Als grundsätzlich für das Verständnis der ‘desorientierten’, alten Menschen erachtet sie dabei das

Verstehen ihrer Symbole. „Um alte Menschen in diesen vier Stadien zu verstehen, müssen wir ihre Symbole verstehen“

. Objekte und Personen der Gegenwart werden - so Feil - von den alten Menschen gebraucht, um frühere Empfindungen

auszudrücken. Sie sind dabei Symbole für Dinge oder Menschen, die in der Vergangenheit real existierten; so wird

z.B. die lang unterdrückte Wut den Eltern gegenüber auf andere Personen der Gegenwart projiziert und so

artikuliert. Beeinträchtigte kognitive Fähigkeiten und sensorische Einschränkungen begünstigen diesen Vorgang.

Feils Äußerungen läßt sich entnehmen, daß es neben typischen persönlichen Symbolen auch universelle Symbole

gibt. „Diese universellen Symbole werden ohne Unterschied von Rasse, Religion, Kultur oder Geschlecht verwendet“

. So soll beispielsweise Nahrung ‘Liebe’ oder ‘Mutter’ symbolisieren.

Im ersten Stadium der - wie Feil formuliert - mangelhaften Orientierung herrscht eine ‘unglückliche

Orientierung an der Realität’ vor. Die betroffenen Personen halten an gesellschaftlich vorgeschriebenen Rollen,

Regeln und sozialen Verpflichtungen fest - „(...) mit einer Ausnahme. Sie haben das Bedürfnis, alte Konflikte in

verkleideter Form zu äußern, indem sie Personen der Gegenwart als Symbole für Personen der Vergangenheit verwenden“

. Gefühle werden in diesem Stadium geleugnet und unter Kontrolle gehalten. Die Betroffenen „projizieren ihre

tiefliegenden Ängste auf andere, um ihr Gleichgewicht aufrechtzuerhalten“ . Wichtig für sie sind Sprache,

Verstand und Rationalität. Sie zeichnen sich durch eine klare Kommunikation, den Gebrauch korrekter Worte und

vollständiger Sätze und durch das Bewußtsein zu Zeit, Ort und Personen der Gegenwart aus. Menschen in diesem

Stadium erschrecken über gelegentliche Ausfälle des Gedächtnisses, fühlen sich durch die eigene Desorientierung

bedroht und sind darüber beschämt. Mit Humor oder Konfabulationen wird versucht, Verluste zu überdecken. Ein

starkes Streben nach Kontrolle aus Angst vor einem Kontrollverlust zeigt sich auch daran, daß es zu Wut über andere

kommt, die sich nicht unter Kontrolle haben, auch am Wunsch, alle Dinge an ihrem Platz zu wissen und am Sammeln und

Horten. Körperkontakt, Berührungen und Nähe werden vermieden und zurückgewiesen. Körperlich drückt sich

diese psychische Situation aus durch einen klaren und zielgerichteten Blick, eine steife Haltung und präzise

und gezielte Bewegungen. Oft wird nach Stock, Tasche oder Mantel gegriffen.

Das zweite Stadium nennt Feil das der Zeitverwirrtheit. „Ein hohes Maß an körperlichen und sozialen Verlusten

bringt das Faß zum Überlaufen. (...). Zeitverwirrte Menschen können die Verluste nicht mehr leugnen, sich nicht

mehr an die Realität klammern; sie versuchen nicht mehr, sich an eine chronologische Ordnung zu halten und ziehen

sich zurück“ . Gefühle werden nun nicht mehr geleugnet. Die Betroffenen kehren zu grundlegenden, universellen

Gefühlen zurück (Liebe, Angst vor Trennung, Haß,...). Die Energie wird auf die Lösung unbewältigter Konflikte

gerichtet und auf das Aktivieren von Gefühlen des Angenehmen und der Nützlichkeit. Menschen in diesem Stadium

kümmern sich nicht mehr um Fakten der gegenwärtigen Realität wie Uhrzeit, Namen und Orte. Um Dinge und Personen

der Vergangenheit wiederzubeleben, werden zunehmend Symbole verwendet. „Eine vertraute Bewegung dient als Fahrzeug,

lebendige (eidetische) Bilder liefern die PS“ . ‘Zeitverwirrte’ Menschen verlieren die Selbstkontrolle und die

Fähigkeit zum sozialen Verhalten. Sie fordern oft die sofortige Befriedigung ihrer Bedürfnisse und halten sich

nicht mehr an soziale Konventionen. Zudem ist die Fähigkeit zur verbalen Kommunikation eingeschränkt: die

Betroffenen haben eine eigene Sprache, benützen Wortneuschöpfungen. Die zunehmende Ablösung von der gegenwärtigen

Realität läßt sich auch an körperlichen Charakteristika ablesen: Die Betroffenen nehmen eine entspanntere Haltung

an und zeigen sanfte und langsame Bewegungen. Der Blick ist klar, aber nicht mehr zielgerichtet.

Im Stadium III der - so Feil - sich wiederholenden Bewegungen findet ein weiterer Rückzug in vorsprachliche

Bewegungen und Klänge statt, um unbewältigte Konflikte zu lösen und Identität wiederzugewinnen. Gefühle, die

lebenslang unterdrückt wurden, brechen nun unkontrolliert hervor. Nach Feil ist der alte Mensch nun weise genug,

diese Gefühle - wie z.B. Wut, Scham, Schuldgefühle - auszudrücken. Das Denkvermögen und der Wunsch danach sind

verschwunden. Der Betroffene lebt nach seinem eigenen Zeitgefühl. Bewegungen halten den alten Menschen am Leben,

indem sie ihn in die Vergangenheit transportieren. Sie schaffen Vergnügen, kontrollieren die Angst, mildern

Langeweile und sichern die Existenz. Die Sprache wird unverständlich; sie dient nun dem sinnlichen Vergnügen, das

durch die Zunge, Zähne und Lippen erzeugte Klänge bereiten. Menschen im dritten Stadium der Desorientiertheit

kehren „zu ‘frühen Sprachformen’ zurück“ . Auch die sich wiederholenden Klänge stimulieren, beruhigen und

helfen bei der Verarbeitung von Gefühlen. Entspannte Muskeln, graziöse und rhythmische, sich wiederholende

Bewegungen und rastloses Auf- und Abgehen kennzeichnen nach Feil Menschen in dieser Phase. Die Augen sind oft

geschlossen, oder der Blick ist nicht zielgerichtet. Meist sind die Menschen in diesem Stadium inkontinent.

Im vierten Stadium schließlich - Feil nennt es das Stadium des Vegetierens - „(...) verschließt sich der alte

Mensch völlig von der Außenwelt und gibt das Streben, sein Leben zu verarbeiten, auf. Der eigene Antrieb ist

minimal, gerade genug, um zu überleben“ . Die Betroffenen erkennen ihre nahen Angehörigen nicht mehr. Sie zeigen

kaum mehr Gefühle, initiieren keine Aktivitäten mehr. „Es gibt kein Mittel, um herauszufinden, ob sie etwas

verarbeiten“ . Die Augen sind meist geschlossen, oder der Blick ist leer und ungerichtet. Das Gesicht ist

ausdruckslos. Menschen in dieser Phase verhalten sich ruhig, sitzen zusammengesackt oder liegen in embryonaler

Stellung. Bis auf häufige Fingerbewegungen sind kaum Bewegungen wahrnehmbar.

2. 2. 2 Die Zielgruppe der Validation

Bei der Darstellung der grundlegenden entwicklungstheoretischen Annahmen der Validation sind bereits wichtige

Merkmale genannt worden, die die Zielgruppe dieses therapeutischen Ansatzes aufweist. Für wen Validation gedacht

ist, soll hier noch einmal deutlich herausgestellt werden. Feil nennt folgende Charakteristika der „desorientierten,

sehr alten Menschen“ , die die Zielgruppe von Validation darstellen:

· Diese Menschen haben ein hohes Alter über 80 Jahre (wobei sie sich der Relativität des chronologischen Alters

bewußt ist),

· sie haben ein relativ glückliches Leben geführt,

· weisen keine geistige

Behinderung, keine psychische Störung und kein organisches Trauma auf,

· haben ernste Krisen ihr ganzes

Leben lang geleugnet,

· halten an überlebten Rollen fest und haben kein flexibles

Verhaltensrepertoire,

· weisen Beeinträchtigungen des Gehirns mit dementsprechenden kognitiven

Beeinträch-tigungen und auch sensorische Einschränkungen auf,

· haben eine eingeschränkte

Bewegungsfähigkeit, eine beeinträchtigte Gefühlskontrolle sowie ein mangelhaftes Kurzzeitgedächtnis,

·

befriedigen ihre Bedürfnisse nach Liebe, nach Identität und danach, ihre Gefühle auszudrücken, durch

Körperbewegungen und früh erlernte Bilder,

· müssen unbewältigte Gefühle ausdrücken,

·

ziehen sich auf die Ebene des Unbewußten zurück, um der schmerzvollen Realität der Gegenwart zu entgehen,

·

befinden sich im Stadium ‘Verarbeiten versus Vegetieren’,

· rufen bei ihrem Bemühen die

Vergangenheit wach,

· sind bis zum Tod mit ihrer letzten Lebensaufgabe beschäftigt.

2. 2. 3 Zielvorstellungen

Die beschriebenen Stadien der Desorientierung skizzieren den fortschreitenden Rückzug des ‘verwirrten’

alten Menschen aus der gegenwärtigen Realität. Validation - so Feil - kann dieses zunehmende Abgleiten in das

Vegetieren verhindern, indem Validation die Betroffenen dabei unterstützt, ihre unbewältigten Konflikte

durch das Ausdrücken der damit

verbundenen Gefühle zu verarbeiten. „Verdrängte Emotionen müssen auf dieser Suche nach Lösungen

befreit werden; sie müssen während dieses letzten Lebensstadiums ans Licht kommen“ . Validation will dem alten,

‘desorientierten’ Menschen Unterstützung bieten bei der Bewältigung seiner letzten Lebensaufgabe, in Frieden zu

sterben. Grundlegend ist dabei die Annahme, daß unbeachtete Gefühle stärker, offengelegte Gefühle hingegen, die

durch einen vertrauten Zuhörer bestätigt und validiert werden, schwächer werden. „Wirkliches, einfühlsames

Zuhören (Validieren) erleichtert die emotionale Last. Ein bestätigtes, geteiltes und validiertes Gefühl kann

entschwinden“ .

Dabei geht es nicht um eine kognitive Bewältigung von

Konflikten, da die Betroffenen nach Feil die kognitive Fähigkeit zur Einsicht verloren haben. „Sie können ihre

Emotionen nicht mehr mit dem Intellekt steuern oder die Gründe für ihre Gefühle herausfinden, um ihr Verhalten zu

ändern. Sie haben die Fähigkeit des ‘AHA!’, des plötzlichen Erkennens eingebüßt“ . Zu beachten ist des

weiteren, daß der alte Mensch seine unbewältigten Lebensaufgaben niemals vollständig lösen wird, daß er bis zum

Tod damit beschäftigt sein wird. Wichtig erscheint ihr, realistische Zielsetzungen für jede einzelne Person

festzusetzen.

Indem im Rahmen der Validation die Gefühle des Betroffenen zu verstehen versucht, angenommen, akzeptiert

und bestätigt werden, soll des weiteren eine Vertrauensbasis geschaffen und Sicherheit gegeben werden. Angst

und Streß sollen so vermindert werden. Angestrebt wird zudem eine Stärkung der Identität und des

Selbstwertgefühls des alten Menschen. Validation soll ihm seine Würde zurückgeben bzw. bewahren. Validation soll

„(...) Vertrauen her[stellen], das für den alten Menschen Sicherheit bedeutet. Wenn Menschen sich sicher

fühlen, gewinnen sie an Stärke: Die Interaktion nimmt zu, sie beginnen zu sprechen, teilen ihre Gedanken und

Gefühle mit, das Selbstwertgefühl und die Würde steigen“ . Auch auf die Stimulanz von „Wohlbehagen und Glück“

zielt Validation: „(...) alle fühlen sich glücklicher, wenn sie anerkannt werden“ .

Schließlich nennt Feil als weitere Ziele von Validation die Verbesserung des Gehvermögens und

körperlichen Wohlbefindens des alten Menschen und die Reduktion von chemischen wie physikalischen Zwangsmitteln, die

lediglich ein weiteres Fortschreiten des Rückzugs fördern.

2. 2. 4 Die Grundhaltung in der Validation

Zentraler Bestandteil von Validation sind bestimmte Haltungen und Eigenschaften des Anwenders, „die für

eine wirkungsvolle Ausübung von Validation erforderlich sind. Die Techniken sind Nebensache“ . Diese

Grundhaltungen leitet Feil aus der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie bzw. Gesprächsführung nach Rogers

ab. Er konzeptualisierte die drei therapeutischen Basisvariablen Akzeptanz und Wertschätzung des Klienten und

seiner Äußerungen, Echtheit und reales Zugegensein und schließlich einfühlendes Verstehen (gezeigt durch die

Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte) .

Als grundlegend erachtet Feil zunächst einmal die Wertschätzung, Akzeptanz und Achtung des alten Menschen

und seiner Gefühle. „Der Validations-Anwender (...) urteilt nicht, er akzeptiert und achtet die Weisheit der alten

Menschen“ . Er achtet und respektiert den Rückzug des ‘verwirrten’ alten Menschen als einen wichtigen

Prozeß des Verarbeitens. Er versteht die Ziele des alten Menschen, die sich von denen junger Menschen unterscheiden.

Nicht das Denken, Produzieren, klare Kommunizieren und die Kontrolle von Zeit und auch Gefühlen etc. werden von ‘desorientierten’,

alten Menschen angestrebt; diese wollen sich vielmehr - so Feil - aus der schmerzhaften, verlustreichen Gegenwart

zurückziehen, Angenehmes aus der Vergangenheit wiederbeleben, sich selbst stimulieren und dadurch Langeweile lindern

und unbewältigte Konflikte durch das Ausdrücken der Gefühle lösen. Interindividuelle Unterschiede, d.h. die

Einzigartigkeit eines jeden, sollen dabei grundsätzlich respektiert werden. Desorientierung wird des weiteren von

Feil zwar als Regression verstanden, aber sie betont, daß der alte Mensch als Erwachsener zu achten ist. „Der

desorientierte Mensch ist kein Kind. Der V/A [Validations-Anwender, U.E.] ist kein Elternteil und verwendet auch

keine autoritären Wörter wie ‘soll’ oder ‘muß’. Er bestraft nicht, droht nicht und verhält sich nicht

anmaßend“ . Der Validations-Anwender kann ihm auch nicht Gefühle ‘erlauben’ oder ‘verbieten’.

Der

Validations-Anwender darf sich einerseits nicht vor den Gefühlen des alten Menschen verschließen, noch darf er in

Respekt vor der Privatsphäre Gefühle erzwingen und forcieren. „Zu den Zielen der Validationsmethode gehört es

weder, diesen Prozeß voranzutreiben noch ihn zu ignorieren. Vielmehr wird den alten Menschen geholfen, ihn

eigenständig, in ihrem eigenem Tempo zu erfahren“ . Auch sollen geäußerte Gefühle niemals durch den

Validations-Anwender analysiert und beurteilt werden. Achtung und Respekt meint weiterhin, daß den alten Menschen

nicht die Realität, die ja nicht seine ist, aufgezwungen werden darf. Der Validations-Anwender „läuft niemals

voraus, um ihnen die Realität aufzuzwingen (...)“ . Der Validations-Anwender geht den alten Menschen allerdings

auch nicht nach: „ (...) er läuft auch nicht herablassend hinterdrein und gibt vor, mit ihnen einer Meinung zu

sein (...)“ . Validation heißt vielmehr, neben und mit den Betroffenen zu gehen, sie zu begleiten und mit ihnen zu

teilen, „was immer SIE teilen wollen [Hervorhebung im Original]“ . Dabei ist der Validations-Anwender immer echt

und ehrlich. „Desorientierte, sehr alte Menschen erkennen Verstellung. Der Taube wird ein Kichern ’hören’, der

Blinde wird ein Grinsen ‘sehen’“ .

Mit Einfühlungsvermögen und Empathie versucht der Validations-Anwender, die Welt mit den Augen des ‘verwirrten’,

alten Menschen zu sehen und bemüht sich so, Zugang zu dessen persönlicher Realität zu bekommen. Es geht darum, ‘in

die Schuhe des anderen zu schlüpfen’. Der Validations-Anwender fühlt sich in das Erleben, in die Gefühle des

Betroffenen ein. Er „stimmt sich in den Patienten, in seinen Rhythmus ein, fängt seine verbalen Signale auf und

beobachtet die nonverbalen Signale“ . Die wahrgenommenen Gefühle des alten Menschen werden verbalisiert oder

non-verbal bestätigt und validiert. Der Validations-Anwender „kleidet Gefühle in Worte, bestätigt sie und gibt

dem Menschen seine Würde zurück“ . Der Betroffene kann sich so verstanden und angenommen fühlen.

2. 2. 5 Validationstechniken

Auf der Basis der beschriebenen Grundhaltungen werden die Techniken der Validation -

abgestimmt auf das jeweilige Stadium der ‘Verwirrtheit’ - angewendet. Sie haben zum Ziel, eine Beziehung

aufzunehmen und die verbale und nonverbale Kommunikation zu fördern. Feil weist darauf hin, daß diese Techniken

nicht Rezepte oder Vorschriften für die Herangehensweise darstellen. „Es gibt keine Universalformel, da jeder

Mensch anders ist. Jeder V/A [Validations-Anwender, U.E.] muß seine eigene Methode finden, auf sehr alte,

desorientierte Menschen einzugehen. Ist er ehrlich, aufrichtig und fürsorglich, kann er desorientierte, sehr alte

Menschen nicht verletzen; sie werden ihm verzeihen, wenn er einen Fehler macht“ .

Der erste Schritt zur Anwendung von Validation ist das Einschätzen des alten Menschen. Es gilt

herauszufinden, in welchem Stadium der ‘Desorientiertheit’ er sich befindet; außerdem muß möglichst viel über

die Vergangenheit, die gegenwärtige Situation und die Zukunftsperspektiven der Person erfahren werden. Erst dann

kann man „wirklich fruchtbringend arbeiten“ . Dies erfordert eine sorgfältige, neutrale und nicht wertende

Beobachtung des Betroffenen, sowie Gespräche mit dem Betroffenen selbst und seinen Angehörigen.

Gegenwartsbezogene Fragen helfen, über die Reaktionen der Person das Stadium der ‘Desorientierung’

festzustellen. Die Nichtbeantwortung von gefühlsmäßigen Fragen deutet z.B. auf das erste Stadium der mangelhaften

Orientierung hin, während eine ‘zeitverwirrte’ Person nicht auf die gegenwartsbezogenen Fragen antworten und

statt dessen über frühere Erfahrungen sprechen wird. Mit auf die Vergangenheit gerichteten Fragen wird versucht,

etwas über unvollendete Lebensaufgaben, unterdrückte Emotionen, unerfüllte Bedürfnisse, das Verhalten in

Krisensituationen und gegenüber den Verlusten im Alter, frühere Beziehungen, den Beruf, Hobbys und Interessen zu

erfahren. Auch die Beobachtung körperlicher Charakteristika (Art der Bewegungen, Blick, etc.) gibt Aufschluß über

das Stadium der ‘Desorientierung’. Darüber hinaus sollte das bevorzugte Sinnesorgan des Betroffenen durch

Beobachtung der spontanen Augenbewegungen bei Fragen festgestellt werden (hier bezieht sich Feil auf das

Neurolinguistische Programmieren).

Auf diesen Informationen über den Menschen und den Grad seiner ‘Desorientiertheit’ basieren die

Validationstechniken. Die Dauer des jeweiligen Kontakts hängt dabei ab von der Fähigkeit der Person zur

Verbalisierung und zur Konzentration und dem Zeitbudget des Validations-Anwenders. Das validierende Gespräch oder

die validierende Interaktion sollte dann beendet werden, wenn sich sichtbare Zeichen verminderter Angst zeigen (z.B.

bei einem Menschen im ersten Stadium ein regelmäßiger Atem, ein entspanntes Gesicht, etc.). Validation kann nach

Feil überall stattfinden; allerdings ist es äußerst wichtig, „daß die Privatsphäre strikt eingehalten wird und

eine persönliche Beziehung in einer privaten Umgebung besteht, die auf Vertrauen basiert. Validation kann auch in

einem großen Raum mit anderen Menschen stattfinden, es muß aber ein intimer Raum, frei von kritischen Kommentaren

oder Beklemmung provozierenden Störungen, geschaffen werden“ .

Im Stadium I der ‘mangelhaften Orientierung’ verwendet Feil (fast) ausschließlich verbale Techniken:

Fragen nach ‘wer, was, wo, wann, wie’, eine zusammenfassende Wiederholung der Aussage der Person mit deren

eigenen Schlüsselwörtern, die Benutzung von Worten, die das bevorzugte Sinnesorgan des Betreffenden ansprechen,

Fragen nach dem Extrem (Wann ist es am Schlimmsten?) und nach dem Gegenteil (Gibt es eine Zeit, wo das nicht

passiert?) und die Aktivierung von Erinnerungen (durch Worte wie ‘immer’ und ‘niemals’). Hierbei ist zu

beachten, daß „Menschen in Stadium I (...) sich vor intimen, vertraulichen Beziehungen zurück[ziehen] und (...)

sich durch Gefühle bedroht [fühlen]“ . Berührungen sind in Form von Händeschütteln oder einer sanften

Berührung des Arms möglich; darüber hinaus werden sie oft als unangenehm empfunden.

Anders ist dies im Stadium II der ‘Zeitverwirrtheit’. Neben den beschriebenen verbalen Techniken wendet

Feil hier auch nonverbale an. Sie setzt Berührungen ein, „echten, direkten, längeren“ Augenkontakt und

spricht mit „klarer, tiefer, warmer, liebevoller Stimme“ . In diesem Stadium sollen die Emotionen des Betroffenen

beachtet werden, die nun frei ausgedrückt werden. Feil empfiehlt, den eigenen Gesichtsausdruck, den Körper, die

Stimme und den Atem den Gefühlen des alten Menschen anzupassen und mit Gefühlen auf seine Emotionen zu reagieren,

d.h. die Gefühle verbal oder auch non-verbal zu bestätigen und validieren. Der Validations-Anwender soll versuchen,

einen Zusammenhang zwischen dem Verhalten des alten Menschen und grundlegenden menschlichen Bedürfnissen zu suchen

(dem Bedürfnis, sich sicher und geliebt zu fühlen, nützlich und aktiv zu sein oder spontane Gefühle auszudrücken

und gehört zu werden). Auch die Verwendung von Musik (vor allem bekannte, in der Kindheit erlernte Lieder)

erachtet sie als sinnvoll.

Im Stadium III der ‘sich wiederholenden Bewegungen’ werden die verbalen Techniken nur noch angewandt,

„wenn die Person auf verbaler Ebene kommunizieren kann“ . Dies ist meist nicht mehr der Fall. Die nonverbalen

Techniken für Menschen im Stadium der Zeitverwirrtheit werden auch hier verwendet. Feil verweist darauf, daß es von

Bedeutung ist, wie und wo der alte Mensch berührt wird. „Frühe emotional gefärbte Erinnerungen sind in den

oberen Gehirnregionen für immer eingeprägt. Sie können also eine wichtige Beziehung zu Ihrem Patienten in Stadium

III herstellen, wenn sie ihn so berühren, wie er als Kind von einer geliebten Person berührt wurde“ . Darüber

hinaus kann in dieser Phase nach Feil durch das Singen bekannter Lieder, durch Gebete, vertraute Gedichte und

Kinderreime mit dem alten Menschen kommuniziert werden. Weiter empfiehlt sie das Spiegeln der Körperbewegungen und

der Atmung des alten Menschen: „Ihre Aufgabe ist es, die Ursache für dieses Verhalten zu begreifen, um Ihr

Verhalten mit den Bedürfnissen des Menschen nach Liebe, Identität oder Gefühlsäußerungen in Bezug zu setzen“

.

Für die Begleitung im vierten Stadium des ‘Vegetierens’ schlägt Feil vor, weiter Berührungen zu

verwenden, mit aufrichtiger und fürsorglicher Stimme zu sprechen, Musik einzusetzen und zu versuchen, Blickkontakt

herzustellen, was sich in dieser Phase äußerst schwierig gestaltet. Sie verweist auf die große Bedeutung, die dem

Wissen und den Informationen über die Person zukommt, „da dies der einzige Anhaltspunkt ist. Die Person zeigt

keine emotionalen ‘Affekte’; es gibt keine äußeren Zeichen, die auf das Innenleben verweisen. Wir vertrauen

jedoch darauf, daß im inneren etwas vor sich geht“ .

Als grundlegend bei all diesen Techniken gilt, den alten Menschen unbelastet und mit Offenheit

gegenüberzutreten, d.h. „ohne all das Gepäck, das wir in unserem Alltag mit uns herumschleppen“ .

2. 2. 6 Validation in Gruppen

Validation kann nicht nur im Rahmen individueller Validation, sondern auch in Gruppen stattfinden. Hierbei

geht es nach Feil insbesondere (neben den bereits dargestellten Zielvorstellungen) in einer Atmosphäre der

Geborgenheit auch darum, soziale Rolle zu stimulieren, Interaktion und Kommunikation, ein Wir-Gefühl und soziale

Kontrolle zu fördern. „In einer Gruppe schauen Menschen einander an, sitzen nahe beieinander, berühren sich beim

Tanzen und Händehalten. Energie verteilt sich im Raum. Die Gruppe beschwört Erinnerungen an Rollen in der Familie,

an frühere Gruppenrollen und soziales Verhalten herauf. Die Menschen beginnen zuzuhören und das Sprechvermögen

wird besser. Sie sorgen sich um den anderen (...). Sie teilen gemeinsame Probleme (...).Sie gewinnen ihre Würde

wieder (...). Sie validieren einander“ .

Auch für die Gestaltung von Validationsgruppen gilt, viele Informationen über die potentiellen Teilnehmer

zu sammeln. Entscheidend ist, in welchem Stadium sich die betreffenden Personen befinden. Mangelhaft orientierte

Personen aus dem ersten Stadium sind nach Feil nicht für Validationsgruppen geeignet. „Mangelhaft orientierte

Personen, die Angst vor Gefühlen haben und sich den Verlust ihres Kurzzeitgedächtnisses nicht eingestehen können,

gehören nicht in eine Validationsgruppe. Der V/A [Validations-Anwender, U.E.] müßte eine solche verwirrte Person,

die oft weint, klagt oder andere Gruppenmitglieder für ihre Fehler verantwortlich macht, in die Schranken weisen“

. Diese Personen können - so Feil - von anders orientierter Gruppenarbeit aber durchaus profitieren. Geeignet sind

z.B. eine aufgabenorientierte Gruppenarbeit, eine nicht bevormundende Realitätsorientierungsgruppe oder eine

Erinnerungsgruppe. Validationsgruppen sind dementsprechend vor allem für Personen im zweiten und dritten Stadium

gedacht. Diese haben meist „wenig Energie und Konzentrationsvermögen für Gespräche unter vier Augen“ .

Für jedes Gruppenmitglied gilt es zu überlegen, welches Ziel konkret erreicht werden soll, welche Themen

die betreffende Person interessieren dürften, welche Chance sie für eine Beziehung mit anderen hat und welche

soziale Rolle zu ihr passen könnte. Dem sozialen Hintergrund entsprechende Rollen sollen den Validationsgruppen

Struktur geben und alle Mitglieder miteinbeziehen. Sie sollen ihnen das Gefühl geben, gebraucht zu werden, nützlich

zu sein und alte Verhaltensmuster und das Selbstwertgefühl stimulieren. Eine solche Rolle kann beispielsweise die

des ‘emotionalen Leiters’ oder auch des ‘Vorsängers’ sein.

Die zentralen Aktivitäten in einer Validationsgruppe sind Diskussion, Musik, Bewegung und das Einnehmen von

Mahlzeiten. So wird für jedes Gruppentreffen ein Diskussionsthema vom Validations-Anwender ausgewählt. Dies sollten

insbesondere Themen sein, die sich auf Gefühle beziehen sowie auf „den Kampf um die eigene Meinung und um die

eigene Identität“ . Musik soll die Interaktion stimulieren, den Kreislauf anregen, die Angst vermindern und

Wohlbefinden steigern. Bewegungen (z.B. Tanzen) sollen zudem ein Gemeinschaftsgefühl aufbauen. Aktivitäten mit den

Händen (z.B. das Kneten eines Teigs) helfen Gefühle auszudrücken und das Selbstwertgefühl zu fördern. Das

Einnehmen kleiner Mahlzeiten oder Getränke bedeuten Fürsorge und sollen erwachsenes und soziales Verhalten

auslösen.

Obwohl jedes Treffen anders ist (durch das jeweilige Diskussionsthema, eventuell dazu passende Lieder etc.),

ist es nach Feil dennoch wichtig, bei der Durchführung der Aktivitäten eine gleichbleibende Reihenfolge

beizubehalten, um den Teilnehmern Geborgenheit und Sicherheit zu geben. Hierzu werden bestimmte Rituale wie

Begrüßungsrituale oder Abschlußlieder entwickelt.

2. 2. 7 Voraussetzungen von Validation

Validations-Anwender kann nach Feil die Person werden, die in der Lage ist, die zentralen Postulate bezüglich

der Grundhaltung in der Validation zu erfüllen. Dazu bedarf es nach Feil das Erreichen von Identität und

Erwachsenen-Intimität. Der Anwender von Validation hat „sich von der elterlichen Autorität abgenabelt (...) und

[kann] sich ohne die Furcht, abgelehnt zu werden, ausdrücken (...)“ . Um sich in das Erleben des ‘verwirrten’,

alten Menschen einfühlen zu können, ist es wichtig, daß der Validations-Anwender selbst bereits verschiedene,

starke Gefühle erlebt hat. „Wenn Sie Angst, Wut, Eifersucht, Schuld, Kummer und Liebe erfahren haben, können sie

an den Gefühlen der desorientierten Menschen teilhaben“ . Der Validations-Anwender ist ein „Super-Erwachsener“

und „Über-mensch“ . Es kann nach Feil nicht von jeder Person erwartet werden, validierend zu arbeiten. Es gibt

Menschen, die nicht in der Lage sind, die frei ausgedrückten Gefühle der ‘verwirrten’, alten Menschen zu

teilen, und für die dies ein Zuviel an Intensität oder Intimität sein kann. Diese Menschen sollten nicht mit

Validation arbeiten. „Menschen, die nur auf verbaler intellektueller Ebene kommunizieren können, werden nicht

imstande sein, Validations-Techniken einfühlsam anzuwenden. Sie werden sich dabei sehr unbequem fühlen (...)“

.

Feil hebt hervor, daß der Erfolg von Validation - insbesondere der der Validation in Gruppen - maßgeblich

von der Unterstützung des Teams und seiner Akzeptanz abhängt. „Individuelle Validation können sie allein

praktizieren, nicht aber die Arbeit mit einer Gruppe“ . Mitarbeiter können dem Validations-Anwender helfen, indem

sie als Co-Therapeut den Validations-Anwender bei der Gruppenarbeit assistieren und auch emotional unterstützen,

indem sie Gruppenteilnehmer in die Gruppenstunde bringen und sie wieder abholen, für entsprechende Rahmenbedingungen

sorgen (Erfrischungen, Ausrüstung, Ruhe), aber auch indem sie die Fortschritte der Teilnehmer (mit)beurteilen, und

neue Mitglieder und Themen vorschlagen. Alle Abteilungen einer Institution sollen in die Validation miteinbezogen und

über diesen Arbeitsansatz aufgeklärt werden. Diejenigen, die vermehrtes Interesse an der Validation haben, können

zusammen ein Validationsteam bilden. In diesem Team, das möglichst aus Personen verschiedenster Abteilungen bestehen

soll, wird Validation näher erläutert und dann auch durchgeführt. In regelmäßigen Besprechungen werden

Fortschritte ausgewertet, Erfahrungen ausgetauscht, Frustrationen ausgedrückt und Einsichten in das eigene Verhalten

gewonnen.

Auch Angehörige sollen an der Validation beteiligt werden. „Manchmal werden Familienmitglieder

protestieren, wenn sie ihren Angehörigen mit einer Puppe im Arm sehen“ . In regelmäßigen „Familien-Workshops“

sollen sie deshalb mit den Prinzipien und Zielen der Validation vertraut gemacht werden, und Fortschritte ihrer

desorientierten Verwandten sollen ihnen verdeutlicht werden. Bei Bedarf können ihnen spezifische Techniken zur

effizienteren Kommunikation und Verbesserung des Kontakts mit ihren Verwandten gezeigt werden. „Das wird sie zu

häufigeren Besuchen motivieren“ .

2. 2. 8 Kritische Betrachtung

Ein grundsätzliches Problem bei der Betrachtung der Validation stellt die Frage dar, inwiefern dieser Ansatz

in der Begleitung von Menschen mit dementieller Erkrankung Anwendung finden soll. Feils Begrifflichkeiten bringen

diesbezüglich einige Verwirrung mit sich. „This has

arisen in part from the idiosyncratic and changing terminology adopted by Feil“ . So bevorzugt Feil

den Begriff der ‘Desorientierung’. Es ist jedoch m.E. davon auszugehen, daß sie mit der Zielgruppe der ‘desorientierten,

sehr alten Menschen’ Menschen mit dementieller Erkrankung meint. Abhängig vom Alter, vom Verhalten Betroffener

und ihren Reaktionen auf Validation unterscheidet Feil eine sogenannte präsenile Demenz (d.h. die Alzheimersche

Erkrankung, die zwischen dem 45. und 75. Lebensjahr einsetzt) und eine senile Demenz und erklärt: „Senile Demente

dagegen sind jene, die ich als desorientierte, sehr alte Menschen bezeichne“ . Es ist allerdings - bezogen auf die

gängige Klassifikation dementieller Erkrankungen (vgl. Kap. II.3.4) - unklar, an wen sich Validation richten soll

bzw. warum Feil den Begriff ‘Demenz’ überhaupt einmal benutzt. Sie berücksichtigt Diagnosen in ihren

Ausführungen sonst nicht (Gutzmann macht ihr diese „Diagnoseblindheit“ zum Vorwurf ), sondern verbleibt in

ihrer Terminologie.

Das Konzept der Validation beinhaltet bereits selbst den - aus der Perspektive sozialer Altenarbeit

formulierten - Anspruch, der Individualität des einzelnen gerecht werden zu wollen und sich an der subjektiven

Perspektive und den jeweiligen Bedürfnissen des ‘desorientierten’, alten Menschen zu orientieren.

Aufgrund

der angestrebten Achtung der Individualität lehnt Feil auch den Gebrauch der allgemeinen Diagnose ‘Demenz’ ab:

„Gerade im Alter unterscheiden sich die Menschen stärker voneinander als in jedem anderen Lebensabschnitt.

Desorientierte, sehr alte Menschen unter die Kategorie ‘Demenz’ einzuordnen oder mit dem allgemein bekannten

Etikett ‘Demenz vom Alzheimer Typ’ zu versehen, führt oft zu ungeeigneten Behandlungsmethoden“ . Im Rahmen von

Validation soll die Individualität des einzelnen geachtet und respektiert werden, d.h. die mit den unbewältigten

Konflikten verbundenen Gefühle des einzelnen sollen angenommen und bestätigt werden. Validation will so den ‘desorientierten’,

alten Menschen bei seiner ‘letzten Lebensaufgabe’ individuell unterstützen und begleiten. Validation orientiert

sich - so Feil - dabei an der subjektiven Perspektive der alten Menschen, d.h. an ihrer Wahrnehmung und

Wirklichkeitssicht und an ihren Zielen. „Validation unterstützt den sehr alten Menschen, seine Ziele - nicht

unsere - zu erreichen“ .

Zu fragen ist allerdings, inwiefern Feil ihrem Anspruch wirklich gerecht

zu werden vermag. So lehnt sie die Diagnose ‘Demenz’ ab, legt ihrerseits aber m.E. mit ihrem Versuch der

Erklärung und Beschreibung von ‘Desorientierung’ eine einseitige und vereinheitlichende Sichtweise vor. ‘Desorientierung’

hat nach Feils Interpretation ihre Grundlage in der Regression des alten Menschen, der keine Integrität erreicht

hat, und seinem Rückzug aus der gegenwärtigen Realität in die Innenwelt, die vor allem von Vergangenem bestimmt

wird. Dieser Rückzug dient nach Feil der Befriedigung von Grundbedürfnissen und der Verarbeitung von ‘Unerledigtem’.

Dies wird von Feil in Anlehnung an Erikson in den Status einer Entwicklungsaufgabe erhoben. Wird sie mit diesem

Deutungsansatz der Individualität des einzelnen alten Menschen gerecht? Vor dem Hintergrund des im Rahmen dieser

Arbeit entwickelten Perspektive dementieller Erkrankungen muß dies verneint werden. Dementielle Erkrankungen werden

interindividuell sehr unterschiedlich erfahren und ausgestaltet. Das, was Feil als Regression beschreibt, aber auch

als eher depressiver Rückzug aufgefaßt werden könnte, ist dabei eine mögliche Erlebens- und

Verhaltensweise/-reaktion, die gezeigt werden kann. Feil übersieht insofern in ihrer Konzeptionalisierung von ‘Desorientierung’

die mehr oder minder großen Differenzen zwischen verschiedenen Individuen. Ihre Diagnose kann so als der

Individualität des einzelnen unangemessen verstanden werden. „Es gibt nicht die eine Demenz, wie Feil es

suggeriert“ .

Des weiteren verliert sie mit ihrer Interpretation von ‘Desorientierung’ m.E.

ihren Anspruch, sich an der subjektiven Perspektive der Betroffenen und ihren Bedürfnissen zu orientieren, aus dem

Auge. Gefühle und damit zusammenhängende Bedürfnisse des einzelnen werden nicht einfach nur angenommen und

akzeptiert, sondern vor dem Hintergrund ihrer theoretischen Vorannahmen bezüglich (vermeintlicher) Aufgaben, Ziele

und Bedürfnisse alter Menschen interpretiert. Problematisch ist daran vor allem, daß ihr Verständnis von ‘Desorientierung’

die beschriebene Eindimensionalität aufweist und keinen Raum zu lassen scheint für verschiedene Ansätze des

Verstehens. So kann die generelle Annahme, daß Erleben und Verhalten der ‘desorientierten’, alten Menschen sich

vor allem auf unbewältigte Konflikte und damit verbundene Gefühle zurückführen läßt, hinterfragt werden. Ebenso

kann davon ausgegangen werden, daß auch aktuelle Probleme und Konflikte die bedeutendste Rolle spielen können (wie

beispielsweise im Ansatz der ‘Resolution Therapy’ postuliert wird). „Indeed

each behaviour may have a reason, but it may not be necessary to go back 50 years to find it (...)“ .

Der

Anspruch eines die Individualität des einzelnen achtenden Vorgehens wird von Feil auch insofern konterkariert, als

sie ausgehend von ihrem eindimensionalen Verständnis von ‘Desorientierung’ die alten Menschen kategorisierend in

verschiedene Stadien einteilt. Dem ‘desorientierten’, alten Menschen wird hierauf aufbauend mit je

stadienspezifischen Validationstechniken begegnet. Bei dieser Kategorisierung geht sie zudem beurteilend und

interpretierend vor: Anhand von Verhalten, Äußerungen, Erscheinung und körperlichen Charakteristika wird der alte

Mensch eingeschätzt und in ein entsprechendes Stadium der ‘Desorientierung’ eingestuft. Diese Kategorisierung

hebt so „ (...) einerseits den Anspruch des individuellen Umgangs mit alten Menschen auf, andererseits sind die

Kategorien selbst zweifelhaft, undurchschaubar, willkürlich und enthalten zudem immer auch eine Beurteilung des

Dementen, der sich Validation - so Feil - stets zu enthalten habe“ . Der einzelne mit seinen jeweiligen

Bedürfnissen und subjektiven Perspektiven gerät damit als Maßstab in den Hintergrund.

Problematisch

in diesem Sinne sind auch die von Feil als universell bezeichneten Symbole, die sie in ihrer Arbeit „mit mangelhaft

und desorientierten Menschen auf der ganzen Welt“ entdeckt haben will. Feil interpretiert die Verwendung der

einzelnen Symbole im Hinblick auf damit ihrer Meinung bzw. Erfahrung nach ausgedrückte Gefühle des ‘desorientierten’,

alten Menschen. Beispielsweise soll Nahrung für ‘Liebe’ und ‘Mutter’ stehen, ein Schuh soll das weibliche

oder männliche Geschlecht symbolisieren und dem In-der-Nase-Bohren wird die Bedeutung des sexuellen Vergnügens

zugeschrieben. So führt Feil beispielsweise aus: „Eine Serviette wird zur Erde; eine alte Frau in Stadium II

faltet, streichelt, summt und küßt vorsichtig und pedantisch jede Falte. Sie schafft sich selbst einen Platz. (...)

Mit Hilfe ihrer Serviette kann sie ihr Bedürfnis nach Wärme, nach Sicherheit, danach, geliebt und umhüllt zu

werden, ausdrücken“ . Oder: „Eine Person mit emotionalem Hunger ißt Kreide, um ihr Bedürfnis nach Liebe zu

stillen“ . Die Annahme solcher allgemeinen, generellen und vor allem überinterpretativ erscheinenden Symbole

versperrt ihr m.E. einen offenen und individuellen Zugang zum alten Menschen.

Validation, die

bereits an sich selbst den Anspruch eines individuellen, an den jeweiligen Bedürfnissen und Perspektiven

orientierten Umgangs mit ‘desorientierten’, alten Menschen hat, wird diesem jedoch bei näherer Betrachtung nicht

gerecht. In diesem Sinne positiv zu bewerten ist die Grundhaltung der Validation, nach der dem alten Menschen mit

Akzeptanz, Respekt, Empathie und Ehrlichkeit gegenübergetreten und seine Individualität, seine Wahrnehmung und

seine Gefühle geachtet und angenommen werden sollen. Dieser an sich positiven Grundhaltung stehen allerdings ein

einseitiges Verständnis von ‘Desorientierung’, Kategorisierungen und Interpretationen gegenüber, die diesem

Anspruch widersprechen.

Mit der Bevorzugung des Begriffs der ‘Desorientierung’ verbindet Feil eine umfassende, ganzheitliche

Sichtweise des alten Menschen. ‘Desorientierung’ ergibt sich nach ihrem Verständnis aus einer Kombination von

körperlichen, psychischen und sozialen Faktoren. Eine Hirnschädigung allein erachtet sie als unzureichend, um das

Verhalten des Betroffenen zu erklären. Sie verweist dabei auf Erkenntnisse, denen zufolge Menschen trotz ernster

Schädigungen des Gehirns orientiert bleiben, andere wiederum trotz lediglich geringgradiger zerebraler

Beeinträchtigungen „große Orientierungsprobleme“ haben.

In positiv zu bewertender Weise

bezieht Feil neben körperlichen Aspekten (wie Hirnschädigungen, aber auch sensorischen Beeinträchtigungen etc.)

Persönlichkeit und Biographie des einzelnen (d.h. seine Art mit Aufgaben, Krisen und Belastungen umzugehen) und auch

Umweltgegebenheiten in ihre Betrachtung von ‘Desorientierung’ mit ein und geht damit in wünschenswerter Weise

über eine rein biomedizinische Sichtweise hinaus.

Durch die Berücksichtigung auch sich ungünstig

auswirkender Umweltbedingungen wohnt Validation diesbezüglich potentiell ein kritischer Ansatz inne. Soziale

Verluste wie beispielsweise Rollenverluste, die Aufgabe der eigenen Wohnung oder die Abnahme sozialer Anregung werden

im Rahmen der Validation als den Rückzug begünstigende Faktoren verstanden. ‘Desorientierung’ ist so mehr oder

minder mitbestimmt durch Aspekte in der Umwelt. Allerdings legt Feil den Schwerpunkt ihrer Betrachtung auf die

biographische Perspektive, d.h. als hauptsächliche Ursache für ‘Desorientierung’ im Alter gelten unbewältigte

Lebensaufgaben und Konflikte, die es dem Betroffenen nicht möglich machen, - wie sie formuliert - mit den ‘Schlägen

des Alters’ fertig zu werden. So nimmt Feil den kritischen Ansatz bezüglich mitverursachender Umweltfaktoren nicht

bzw. nur ungenügend in ihr Konzept der validierenden Begleitung auf. Ihr therapeutischer Ansatz bleibt individuums-,

biographie- und gefühlsbezogen und blendet Milieufaktoren weitgehend aus. Damit steht Validation in der Gefahr, zu

individuumszentriert und zu psychologisierend vorzugehen. Lediglich in den Validationsgruppen wird dieser Ansatz

erweitert. In den Gruppenstunden mit Aktivitäten wie Musik, Diskussionen, Bewegung und Mahlzeiten wird die Stimulanz

von sozialen Rollen, von Interaktion und Kommunikation und sozialem Verhalten angestrebt. Die Betroffenen sollen hier

das Gefühl haben, gebraucht zu werden, alte Verhaltensmuster sollen stimuliert werden, Wohlbehagen soll ausgelöst

und ein Gemeinschaftsgefühl geschaffen werden. Neben der Problematik einer etwas ‘künstlich’ anmutenden

Atmosphäre dieser Gruppen - zu denken ist hier z.B. an die von Feil vorgesehenen Rollen des ‘Vorsängers’, der

‘Begrüßungsperson’ oder des ‘emotionalen Leiters’ - die einer Normalisierung entgegensteht, bleibt dieser

Ansatz in zweifelhafter Weise auf zeitlich begrenzte Gruppenstunden beschränkt. Auch institutionelle

Rahmenbedingungen wären vor diesem Hintergrund kritisch zu beleuchten, z.B. inwiefern sie möglicherweise durch eine

deaktivierende, komplette Versorgung der Bewohner ‘Desorientierung’ verstärken oder mitverursachen. Obwohl

Validation aus der langjährigen Arbeit Feils in einem Altenheim entwickelt worden ist - wie sie immer wieder betont

-, führt sie ihre Überlegungen hier nur ungenügend aus.

Eine andere Schwierigkeit besteht m.E. in

der Kehrseite ihres umfassenden Verständnisses von ‘Desorientierung’: in ihrer Darstellung der von ihr als

präsenil bezeichneten Demenz, die sie in Abhängigkeit vom Alter und Verhalten der Betroffenen von der senilen

Demenz (also der ‘Desorientierung’) unterschieden haben will, und die „typologisch dem Alzheimerschen Modell“

entspricht. Zunächst vermag die von Feil vorgenommene Trennung so nicht zu überzeugen. Sie stellt als Begründung

einfach in den Raum: „Ihr Verhalten [das der ‘senilen Dementen’, d.h. der ‘Desorientierten’, U.E.], ihre

Sprache, ihr Gang und der Ausdruck ihrer menschlichen Bedürfnisse sind anders“ . Abgesehen davon, kann ihre

Sichtweise der präsenilen Demenz problematisiert werden. So äußert sie sich bezüglich einer therapeutischen

Einflußnahme auf Menschen mit präseniler Demenz resignativ und nihilistisch. Sie geht von einer progressiven

Verschlechterung des Zustandes „bis ins Stadium des Vegetierens“ auch bei Anwendung von Validation aus.

Auch zeigen sich ihrer Ansicht nach kaum Reaktionen auf Validation. Dabei ist es doch Feil, die erklärt: „Gebrauche

Augen und Ohren, schreibe niemanden ab ausschließlich wegen einer medizinischen Diagnose“ . Während sie sich

zudem darum bemüht, ‘Desorientierung’ verstehbar und nachvollziehbar zu machen (wenn auch auf ihre

eindimensionale Art und Weise), scheint sie im Menschen mit präseniler Demenz lediglich ein unberechenbares,

unkalkulierbares Wesen zu sehen, wenn sie schreibt: „Für einen Augenblick kann Validation etwas soziale

Interaktion ermöglichen, im nächsten Moment kann der Patient aber wieder gewalttätig werden, abirren oder sich

grundlos zurückziehen“ .

Unterschiede in der Betrachtungsweise der beiden Demenzformen zeigen sich auch daran, daß Feil die

präsenile Demenz vor allem einseitig als einen Prozeß zunehmender Verluste und Beeinträchtigungen aufzufassen

scheint. Demgegenüber läßt sich ihren Ausführungen bezüglich der ‘Desorientierung’ eine ganzheitlichere bzw.

differenziertere Sichtweise entnehmen, in dem Sinne, daß neben vorhandenen Beeinträchtigungen oder Schwächen auch

Kompetenzen und Ressourcen der Betroffenen wahrgenommen werden. Der ‘desorientierte’, alte Mensch zeichnet sich

nach Feil zum einen dadurch aus,

· daß er beim Resümee des eigenen Lebens keine Integrität

erreicht,

· daß Konflikte und Krisen unbewältigt geblieben sind,

· daß er an überlebten

Rollen festhält und diesbezüglich keine Flexibilität aufweist,

· und daß er nicht in der Lage ist,

mit auftretenden körperlichen und sozialen Verlusterfahrungen umzugehen.

Dieser einerseits

defizitgeprägten Auffassung vom ‘desorientierten’, alten Menschen stellt Feil zum anderen aber auch vorhandene

Ressourcen gegenüber. Konstitutiv für ihr Verständnis vom von ‘Desorientierung’ Betroffenen ist die Annahme,

daß diese unbewußt die ‘Weisheit’ und ‘Intuition’ besitzen, sich aus der gegenwärtigen Realität

zurückzuziehen, um so Unbewältigtes zu verarbeiten, der unbefriedigenden und schmerzlichen Gegenwart zu entgehen

und die eigenen Bedürfnisse selbst zu stillen. Das heißt, dem ‘verwirrten’, alten Menschen wird zugestanden,

selbst am besten zu wissen, was für ihn gut ist, und es wird darauf vertraut, daß er über die nötigen psychischen

Ressourcen verfügt. Validation stellt lediglich eine unterstützende und begleitende Maßnahme dar.

Neben

diesen psychischen Ressourcen geht Feil auch von weiteren, noch vorhandenen Kompetenzen ‘desorientierter’, alter

Menschen aus. Im Rahmen von Validationsgruppen spielen Aktivitäten wie das Singen von bekannten Liedern, das Spielen

von Instrumenten, Tanzen, Bewegungsspiele, das Einnehmen von Mahlzeiten, Arbeiten mit den Händen wie Malen oder das

Kneten eines Teiges, aber auch Diskussionen über gefühlsbezogene Themen eine Rolle. Damit geht sie implizit davon

aus, daß ‘desorientierten’, alten Menschen entsprechende Kompetenzen zur Verfügung stehen, an die im Rahmen der

Aktivitäten angeknüpft werden kann. Bei der Auswahl der konkreten Aktivitäten bezieht Feil dabei den je

individuellen, aber ebenso den gemeinsamen biographischen Hintergrund der Gruppenteilnehmer mit ein (z.B. bei der

Auswahl der Diskussionsthemen oder auch der Musik). Zielvorstellungen, die sie mit den Tätigkeiten verbindet, sind

vor allem eine positive Wirkung auf die Kommunikation und Interaktion zwischen den alten Menschen und auf ihr

Wohlbefinden und Selbstwertgefühl, d.h. auf die subjektiv erlebte Lebensqualität und das Kompetenzerleben der

Teilnehmer. Vor allem strebt sie so eine Aktivierung und Stimulierung auf emotionaler (wie auch bei der individuellen

Validation), aber auch sozialer Ebene an. Auf eine kognitive Stimulierung zielt Feil mit ihrem Ansatz nicht. Vor

diesem Hintergrund sind die heftigen Vorwürfe von Clees und Eierdanz zu verstehen. Sie halten der Validation vor:

„Ihr [der Validation, U.E.] ist immanent, durch Unterforderung, die ebenso schädlich wie eine Überforderung sein

kann, Apathie und Depressionen zu begünstigen und damit letztlich zu einem weiteren Abbau der Hirnfunktionen

beizutragen. Älteren Menschen jegliche kognitive Lebensäußerungen per se abzusprechen und letztlich

Entwicklungschancen nicht nachzuspüren und ungenutzt zu lassen bzw. zu ignorieren, ist eine Mißachtung der Würde

und Individualität dementer Menschen. Validation beschneidet Lebensperspektiven und ist letztlich nichts anderes als

eine verbrämte Form der Aufbewahrung dementer alter Menschen. Mehr noch: in der Begrifflichkeit Johan Galtungs wäre

Validation eine Form von Gewalt: ‘Gewalt liegt dann vor, wenn Menschen so beeinflußt werden, daß ihre aktuelle

somatische und geistige Verwirklichung geringer ist als ihre potentielle Verwirklichung’“ . Diesen Vorwürfen ist

zu entgegnen, daß Feil zwar eine kognitive Stimulierung nicht als Zielvorstellung verfolgt (sondern dies höchstens

als einen möglichen Nebeneffekt von Validation betrachtet), m.E. jedoch davon ausgegangen werden kann, daß die

empfohlenen Tätigkeiten im Rahmen der Gruppenarbeit die Teilnehmer nicht nur emotional und sozial, sondern auch

kognitiv stimulieren, und Validation damit den Menschen in seiner Ganzheit anspricht.

Problematisch

ist allerdings, daß sie diesen durchaus positiven Ansatz der an die Kompetenzen der ‘desorientierten’, alten

Menschen anknüpfenden Stimulierung und Aktivierung nur auf die validierende Gruppenarbeit beschränkt. Die

Validationsgruppen stellen - wie bereits weiter oben kritisch bemerkt - einen nur zeitlich begrenzten Rahmen

dar. Eine Ausweitung auf das Milieu einer Institution wird von ihr nicht in die Betrachtung miteinbezogen (z.B. im

Sinne einer Förderung alltagsnaher Kompetenzen mit dem Ziel einer möglichst großen Selbständigkeit). Im Falle

eines sonst eher von einer Unterforderung und kompletten Versorgung geprägten Alltag in der Institution, kann

Validation dann wirklich zu einer ‘Aufbewahrung’ dementiell erkrankter alten Menschen werden, die deren

Lebensperspektiven beschneidet.

Die Selbst- und Mitbestimmung der Adressaten - ein wesentliches Grundprinzip sozialer Altenarbeit -

berücksichtigt Feil in ihrem Ansatz der Validation m.E. insofern, als sie den ‘desorientierten’, alten Menschen

den Rückzug in die Innenwelt zugesteht. Sie versteht diesen Rückzug als einen notwendigen Verarbeitungs- und

Selbststimulierungsprozeß, der von diesen alten Menschen ‘intuitiv’ und in ihrer ‘Weisheit’, d.h. selbst

gewählt wird. Eine Orientierung an der Realität lehnt sie aus diesem Grund ab. Diese wird - so Feil - auch von den

alten Menschen selbst zurückgewiesen oder ignoriert. „Bei Validation ist das Realitätsbewußtsein häufig ein

Nebeneffekt, keineswegs aber das Ziel“ . Auch im Rahmen von Validation soll ein Rückzug in das ‘Vegetieren’

vermieden werden. Allerdings versteht Feil Validation lediglich als eine Begleitung und eine Unterstützung des ‘desorientierten’,

alten Menschen bei seiner ‘letzten Lebensaufgabe’, d.h. Validation will (und kann) den alten Menschen nicht von

dem von ihm gewählten Weg abbringen. Inwiefern indes dieser Rückzug aus der gegenwärtigen Realität vor dem

Hintergrund der entwicklungspsychologischen Grundannahmen Feils noch als selbstbestimmt oder doch eher als

biographisch determiniert zu betrachten ist, mag dahingestellt bleiben.

Im Hinblick auf die zu

wahrende Selbstbestimmung ist zu problematisieren, daß es mögliche negative, ablehnende Reaktionen ‘desorientierter’,

alter Menschen auf Validation nicht zu geben scheint. So finden sich hinsichtlich der Freiwilligkeit der Teilnahme an

Validationsgruppen und den damit zusammenhängenden Rollen und Aktivitäten keine Äußerungen. Auffällige

Verhaltensweisen (wie Schreien oder Stampfen) von - wie Feil formuliert - „schwierigen Teilnehmern“ werden

in problematischer Weise nicht als möglicherweise ablehnende Haltung der Gruppenstunde gegenüber, sondern vor dem

Hintergrund der theoretischen Annahmen der Validation im Hinblick auf die Biographie (die unbewältigten Konflikte)

des Betreffenden interpretiert. Auch im Rahmen individueller Validation werden Reaktionen der ‘desorientierten’,

alten Menschen wie Wut, Zurückweichen, Weggehen, Ignorieren usw. lediglich als Reaktion auf falsch angewendete

Validationstechniken, nicht aber als mögliche grundlegende Ablehnung gegenüber der Validationstherapie

aufgefaßt.

Darüber hinaus bieten Validationsgruppen kaum Möglichkeiten der Mitbestimmung der ‘desorientierten’,

alten Menschen, z.B. was die Auswahl der Diskussionsthemen oder der Musik anbelangt. „Anders als eine Gruppe für

orientierte Menschen ist eine Validations-Gruppe klar strukturiert. Der V/A [Validations-Anwender, U.E.] führt die

Gruppe vom Beginn zur Mitte ans Ende“ . Die stark vorstrukturierte Gruppenstunde soll so ein Gefühl der Sicherheit

geben. Zur Selbst- und Mitbestimmung der alten Menschen in der Institution des Altenheims allgemein finden sich bei

Feil aufgrund ihres Ausblendens von Milieu-faktoren keine Aussagen.

Eine Betrachtung der Literatur zeigt, daß nur eine sehr geringe Anzahl von evaluativen Untersuchungen zur

Validation vorliegt. Holden und Woods konstatieren: „Although

there are a number of anecdotal reports attesting to the effectiveness of validation therapy (...), there are very

few published studies documenting its effects“ .

Feil selbst beruft sich auf bemerkenswerte

Erfolge ihres Ansatzes. „Desorientierte, sehr alte Menschen reagieren auf Validation. Die Veränderungen im

Verhalten erfolgen langsam und fluktuieren von Tag zu Tag, es findet aber eine anhaltende Veränderung statt“ . Als

positive Veränderungen infolge von Validation zählt sie auf:

· sichtbare Resultate wie eine aufrechtere

Sitzhaltung, geöffnete Augen, eine verstärkte soziale Kontrolle, weniger Schreien, Unruhe und Schlagen, sinkende

Aggressionen, eine mögliche Reduktion von chemischen und physikalischen Zwangsmaßnahmen, ein gesteigertes verbales

und nonverbales Ausdrucksvermögen und eine Verbesserung des Gehvermögens;

· daneben verweist Feil auf

nicht-sichtbare Resultate wie die Lösung unbewältigter Lebensaufgaben, eine Verminderung von Angst, ein

gesteigertes Selbstwertgefühl, die Akzeptanz vertrauter Rollen in Validationsgruppen, eine zunehmende Wahrnehmung

der Realität und das Zurückkehren des Sinns für Humor.

Damit scheint Validation genau das zu

bewirken, was auch angestrebt wird. Feil stützt sich dabei vor allem auf ihre eigenen Erfahrungen aus der

praktischen Arbeit und auf eine von ihr durchgeführte Studie aus dem Jahr 1971. An überzeugender empirischer

Fundierung dieser Ergebnisse fehlt es aber weitgehend. Feil selbst nennt verschiedene Untersuchungen aus den USA und

Frankreich, ohne diese jedoch genauer bezüglich ihres Vorgehens zu beschreiben, so daß deren Resultate m.E. mit

Vorsicht zu betrachten sind. Als Ergebnisse dieser Studien werden zunächst als positiv bewertete

Verhaltensänderungen auf seiten der ‘desorientierten’, alten Menschen beschrieben wie ein weniger aggressives

Verhalten, Verbesserungen der Sprache, ein seltenerer Rückzug nach innen, gesteigerte positive Interaktionen, eine

größere Lösungsrate ihrer Konflikte, Reduzierung von Streß und Mißtrauen und ein vermehrtes Vertrauen zum

Personal. Auch bezüglich der Mitarbeiter der Alten- und Pflegeheime werden positive Veränderungen geschildert: ein

größeres Vertrauen zu den alten Menschen, keine Frustrationserlebnisse wie bei anderen therapeutischen Verfahren

und ein stärkeres Bewußtsein hinsichtlich der emotionalen Bedürfnisse der alten Menschen.

Andernorts

beschriebene Untersuchungen zeigen weitere, z.T. differierende Ergebnisse . Allerdings ist hier einschränkend zu

bemerken, daß sich die mir bekannten Studien vor allem auf Validation in Gruppen beziehen. Im folgenden soll zwei

Untersuchungen erläutert werden.

Die Studie von Robb et al. aus dem Jahr 1986 untersuchte

sechsunddreißig mittel bis schwer desorientierte, über 60jährige Männer; ausgeschlossen wurden Menschen mit

primär-degenerativen Demenzen. Die Teilnehmer wurden per Zufall der Experimental- und der Kontrollgruppe zugeordnet.

Letztere erhielt keine Therapie, sondern lediglich Aufmerksamkeit. Über neun Monate fanden zweimal wöchentlich

Sitzungen statt. Während der gesamten Studie kam es zu fünfzehn ‘dropouts’. Es zeigten sich im Vergleich zum

vorherigen Status der Personen und im Vergleich zur Kontrollgruppe keine signifikanten Effekte von Validation auf

kognitive Parameter, auf die Affekte oder das Sozialverhalten.

In die Studie von Morton und

Bleathman aus dem Jahr 1991 wurden lediglich fünf dementiell erkrankte alte Menschen einbezogen; drei der

Teilnehmer nahmen bis zum Ende der Untersuchung teil. Zehn Wochen vor Beginn der Therapie in Validationsgruppen

wurden Verhalten, Stimmung und Interaktionen dieser Personen beobachtet und aufgezeichnet. Diese Messungen wurden

während der zwanzigwöchigen Therapie und noch zehn Wochen nach Beendigung der Validationsgruppen (während

der Anwendung von Reminiszenztherapie) wiederholt. Die Gruppensitzungen wurden einmal in der Woche für je eine

Stunde abgehalten. Zwei Personen zeigten während der Therapie mit Validation gesteigerte verbale Interaktionen, die

in der Phase der Reminiszenzarbeit wieder abnahmen. Bei der dritten Person zeigte sich das genau umgekehrte

Muster. Nach Holden und Woods ist „the most remarkable

finding of the study (...) the contrast between how little these residents interacted - during any phase - and the

depth of interaction apparent during the group sessions (...)“ . Es ist indes nicht klar, ob dies das

Resultat von Validation oder allein des Gruppenkontextes ist.

Abschließend bleibt festzuhalten,

daß vor dem Hintergrund zu spärlicher empirischer Studien mit z.T. sehr geringer Teilnehmerzahl eine Bewertung

nicht möglich erscheint

2. 3 Milieutherapie

Die Milieutherapie (als eine Unterform soziotherapeutischer Verfahren) zielt nach Radebold auf eine

Verbesserung des gesamten therapeutischen Milieus insbesondere im (Langzeit-) institutionellen Bereich ab (so in

Alten- und Pflegeheimen oder stationären und teilstationären gerontopsychiatrischen Einrichtungen) . Damit wird

nicht am einzelnen alten Menschen angesetzt, sondern an seinem Umfeld. Die Milieutherapie richtet sich dabei sowohl

auf die dingliche Umwelt als auch auf die soziale Umgebung im Sinne einer Veränderung bzw. Verbesserung der „sozialen

und interpersonalen Atmosphäre“ . Nach Radebold „umfaßt [sie] die bauliche und räumliche Gestaltung der

Umgebung des Kranken, die Strukturierung seines Tagesablaufes, sowie die gegebenenfalls erforderlichen

Veränderungen der Einstellung und der Verhaltensweisen der professionellen und ehrenamtlichen Mitarbeiter

einschließlich ihrer Kooperation“ .

Ausgehend von dieser allgemeinen Definition von Milieutherapie soll im folgenden versucht werden,

Grundannahmen, Zielvorstellungen, Zielgruppe, Komponenten und Merkmale dieses Ansatzes in der Arbeit mit dementiell

erkrankten alten Menschen zu skizzieren. Zugrundegelegt wurde Literatur, die sich explizit mit der Gestaltung eines

therapeutischen Milieus in diesem umfassenden Verständnis beschäftigt. Unberücksichtigt bleiben

Betreuungsansätze, die lediglich einzelne Elemente der Milieutherapie enthalten, und sich zudem nicht als primär

milieutherapeutisch verstehen. Auch einzelne, eng umschriebene Interventionsmaßnahmen, die sich auf Veränderungen

in der Umgebung richten, sollen in diesem beschränkten Rahmen nicht miteinbezogen werden. Diesbezüglich verweise

ich zum einen auf die zusammenfassende Darstellung der aus dem Pflegebereich entstandenen Ansätze durch Müller, zum

anderen auf Holden und Woods, die einen Überblick geben über verschiedene Interventionen in der räumlichen wie

sozialen Umwelt .

2. 3. 1 Theoretischer Bezugsrahmen

Die Ausgangspunkte bzw. theoretischen Bezugsrahmen der milieutherapeutischen Überlegungen in der betrachteten